해가 저물면, 전시가 시작된다

2014-02-18

해가 저물면 전시장은 문을 닫을 것이라는 생각은 잠시 접어두자. 유독 동절기에는 ‘늦게까지 문을 여는 미술관이 없어!’라는 푸념을 늘어놨었다면 더욱 좋다. 당신이 일을 마친 퇴근길, 혹은 스터디를 마친 저녁시간, 하루 일과를 마무리하고도 뭔가 알 수 없는 갈증을 느꼈다면 이 공허함을 채워줄 미술관이 당신의 저녁을 기다린다.

에디터 ㅣ 김미주 (mjkim@jungle.co.kr)

해가 진 어스름한 저녁, 눈앞에 사물들이 모두 흐릿해지지는 시간에 기를 쓰고 미술관에 다다른다. 어두움이 새로운 경험이 되는 순간, 우리는 마치 신기루를 발견한 듯 미술관 입구가 아닌 주변을 서성인다. 눈에 보이는 것이 흐릿하니, 보이는 모든 것은 자기의 의식세계 혹은 순전히 자신의 시각적 능력에 의지해 새로이 해석되는 상황이 연출된다. 작가가 의도한 시선과 접점을 이루지 않아도 좋다. 당신은 어둠 속에서 본 것이고, 작가의 작업 또한 고정된 것이 아닌, 당신의 참여와 해석을 기다렸기 때문이다.

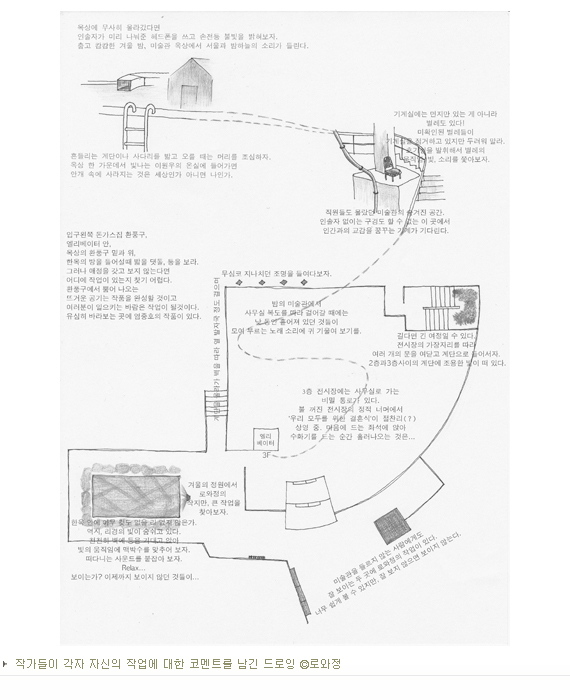

아트선재센터에서 열리고 있는 <6-8>은 일반적인 전시와 달리 관객의 동선이 고정되어 있지 않다. 때문에 관객이 주의력이나 관심방향에 따라 작품을 원하는 대로 발견할 수 있다.

전시장 주변을 서성거렸을 뿐인데도, 그냥 지나 칠 수 없는 현란한 불빛이 시선을 붙든다. 빛과 그림자를 주제로 한 작가그룹 ‘로와정’은 낡은 키오스크 안에 클래식한 음악과 디스코 볼, 라이트 박스의 희미한 문장들로 관객의 시선을 흡수한다. 그동안 인식하지 못했던 공간과 설치 시설물을 활용한 작업은 우리가 무의식 중에 놓치고 있는 무언가를 향한 새로운 시선을 재촉한다. 건물 밖 한옥 내부에, 역시 빛을 활용한 작업을 선보인 작가 ’리경’은 마치 안개 속의 풍경을 보듯 공간 내부에 최소한의 선과 면을 연출해 동양의 비어 있는 ‘空(공)’을 공간 내부에 울려 퍼지는 사운드로 채우며 어둠과 고요함으로 가라앉아 있던 감각을 극대화시킨다.

전시장 외부에서 서성이던 시선이 이제 차츰 내부로 향한다. 후면의 내부 계단에 조심스럽게 올라서면 플라스틱 생수병이 천장의 흔들리는 그림자를 드리우고 목어로 변신해있다. 보물찾기를 하듯 숨어 있던 공간에 설치된 작업들의 발견은, 은밀한 어두움과 빛을 교묘하게 이용해 나만이 누릴 수 있는 미술관의 진풍경을 완성한다. 내부에 들어선 김에 전시장 엘리베이터 앞에서 전화기를 발견하고 알 수 없는 수신호를 전달받는다. 낮에 받았던 유선전화의 잔상이 남아서 인지 매번 수화기를 들 때 마다 달리 들리는 소리들.

<개인전용극장>

이라는 타이틀을 붙인 프로젝트 그룹 이악의 작업은 관객이 그동안 무심코 지나쳤던 작은 매체들의 특징을 새로운 기능을 돋보이도록 부각시켜 내려앉은 감각을 조심스레 붙든다.

전시공간의 하이라이트인 상층의 기계실. 안내자의 도움을 받아 관객 6명이 삼삼오오 조를 이뤄 움직이는데, 키가 큰사람은 기계실이라는 인식을 하지 않는다면 천장이 머리에 먼저 자극을 줄 수 있다. 미로 같은 비밀통로의 기계실 계단을 지나면 옥상과 연결되는 흔들거리는 나무계단을 만나고, 탁 트인 미술관의 옥상에 이른다.

어둠의 통로를 뚫고 나온 관객의 손에 엉겹결에 들려진 것은 흔히 보는 손전등이다. 사용자의 갈 길만을 비추던 손전등이 마치 음악 재생기기인 듯 연결된 헤드폰을 귀에다 갖다 대고 손전등의 스위치를 올리면 비추는 곳마다 다른 소리가 재생된다. 낮에 들었던 교정 앞 아이들의 웃음소리, 하늘을 비추면 새로운 생명체와 교신의 신호인 듯 익숙치 않게 상승하는 전자음향과 합해진다. 우리가 놓쳤던 소리, 즉 서울의 시내 곳곳을 가득 메우던 작은 소리들이 주변의 방향을 가늠하도록 이끈다.

<서울 비추기>

라는 타이틀의 이 작업은 이악에서 권병준(고구마)과 기계전문가 김근채가 함께 완성한 작업으로 움직임의 방위를 입력센서와 묶어 방향에 해당하는 소리를 출력하는 원리를 담았다.

이원우의 작업도 전시장 옥상에 올라서자 마자 발견할 수 있는 우뚝 솟은 온실이다. 어두움 밤공기 사이로 스멀스멀 흘러 나오는 연기가 마치 공포영화를 연상시키지만, 실은 월요일 출근길에 잠시 사라져버리거나 숨고 싶었던 당신의 상황극을 대신해줄지도 모른다.

<세상에서 사라져버리고 싶다. 아니면 그 반대 이거나>

를 바라보면, 연기가 펑하고 터지며 공간을 이동하는 20세기 초 슬랩스틱코미디(Slapstick Comedy)나 달세계 여행 같은 초기 활동사진이 떠오른다. 자욱한 연기 사이로 관객이 진입하면 밖에서는 순식간에 사라진 이 누군가를 과연 기억할까.

하늘아래 옥상에서 당신 혼자 온실 안으로 사라져 버리고 싶은 순간을 연출한 이원우 작가는 외부세계와의 관계성과 동시에 유머러스하고 진지한 철학을 관객 스스로 사유하도록 붙든다.

누군가의 선택에 의한 시간 6시부터 8시까지, 두 시간 동안 어떤 이는 맛있는 저녁식사를 어떤이는 밀린 업무용 야근을 선택할지 모른다. 이처럼 누구에게나 주어진 단 두시간 동안 열리는 전시는 내달 29일까지 아트선재센터에서 계속될 예정이다. 월텍스트, 전시 맵핑, 도슨트의 친절한 가이드 없이도 관람에 불편함을 느끼지 않을 누구나, 새로운 전시 광경을 완성하는 주인공이 될 것이다.