아름다운 문자, 한글

국립한글박물관 | 2017-03-23

그동안 한글은 과학적인 문자라고만 여겨져왔다. 그런데 국립한글박물관은 한글의 디자인적인 아름다움에 주목했다.

지금 국립한글박물관에서는 ‘훈민정음과 한글 디자인’이 열리고 있다.

국립한글박물관은 해외에 한글의 가치와 문화를 전파하기 위해 해마다 국외전시를 마련하고, 이를 국내에서 다시 순회전시로 새롭게 소개한다. 그 첫걸음이 ‘훈민정음과 한글 디자인’으로, 2016년 일본 도쿄 한국문화원에서 개최한 바 있다.

전시는 ‘1부 쉽게 익혀 편히 쓰니’와 ‘2부 전환이 무궁하니’로 구성됐다. 1부에서는 문자를 만드는 원리를, 2부에서는 한글을 디자인으로 풀어낸 영상, 입체 그래픽 작품을 소개한다.

마침내 보게 된 빛

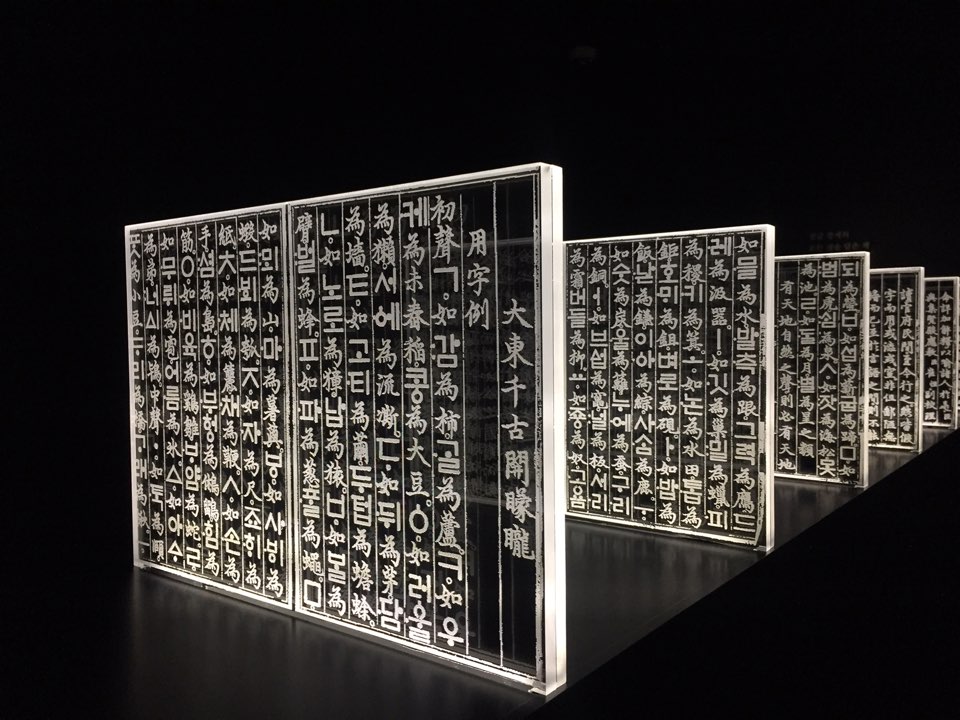

전시장에 들어서면 어둠 속에서 빛나는 원형, 훈민정음 33장 전체를 만나볼 수 있다. 글을 몰랐던 백성이 처음 한글을 접했을 때의 느낌은 앞을 못 보던 맹인이 마침내 눈을 뜨고 빛을 보던 순간과 같지 않을까. 깜깜한 암흑 속 환하게 빛나는 <훈민정음>을 보고 있노라면 그 위대함과 장엄함에 나도 모르게 감탄이 터져 나온다. 33장의 <훈민정음>은 그 체계성을 강조하기 위해 긴 선을 따라 규칙적으로 나열돼 있다.

바닥의 화살표를 따라 두 번째 공간으로 들어가면 벽 한 면을 가득 채운 대형 스크린이 눈길을 잡아 끈다. 홍익대학교 영상디자인과 김현석 교수팀이 훈민정음의 전체 내용을 재구성한 <훈민정음 영상>으로, 그에 담긴 한글의 창제 원리, 운용 원리, 15세기 한글의 예시 등 주요 내용을 쉽게 풀어냈다. 주변에서 흔히 볼 수 있는 사람들과 풍경이 연달아 등장하는데, 웅장한 BGM이 더해지니 괜스레 눈물이 나올 것 같은 느낌이다.

한글과 디자인의 만남

세 번째, 가장 큰 공간에서는 디자이너 23팀이 <훈민정음>에 담긴 한글 원형을 디자인으로 재해석한 그래픽, 입체 작품 30여 점을 만날 수 있다. 작업은 지난 2016년 3월부터 약 7개월간 진행됐다. 평면 디자인의 경우, <훈민정음> 중 94개의 예시 단어가 적혀 있는 ‘용자례’를 15팀이 각각 재해석했다.

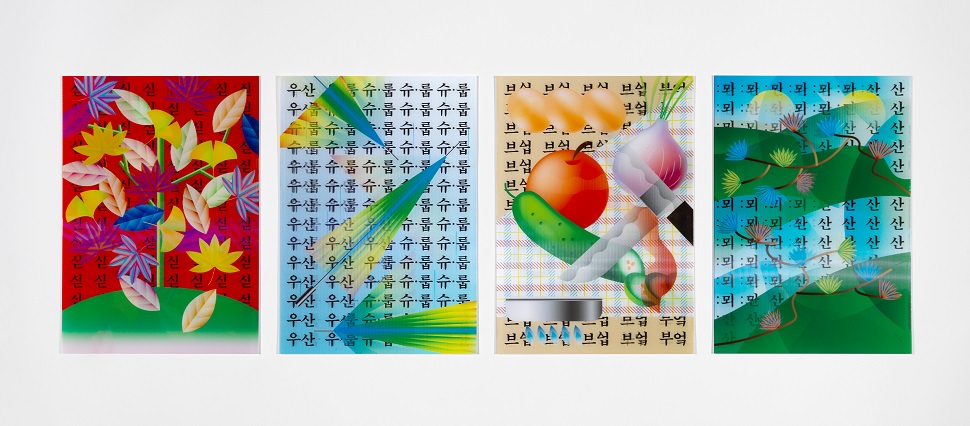

<변환된 풍경 연작>, 오혜진. 형태가 재미있으면서 현재 한국에서 흔히 쓰이는 4개의 단어 우산, 단풍나무, 부엌, 산을 골랐다. 글자의 변화를 효과적으로 보여주기 위해 렌티큘러(보는 위치에 따라 이미지가 달라진다) 방식을 활용했다.

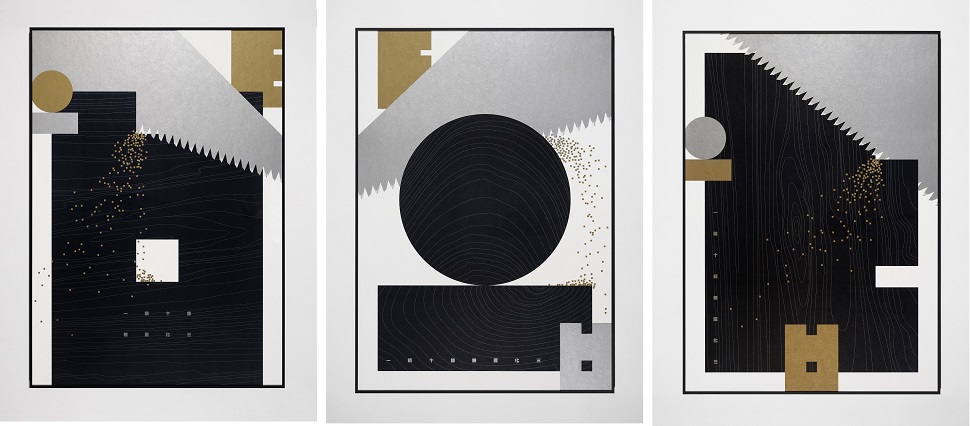

<톱>, 채병록. 톱은 무언가를 자르거나 써는 도구다. 공예적 입장에서 봤을 때 하나의 덩어리를 자르고 잘린 것이 다시 합쳐져서 새로운 물성으로 태어난다는 게 한글 구조와 비슷하다고 생각했다.

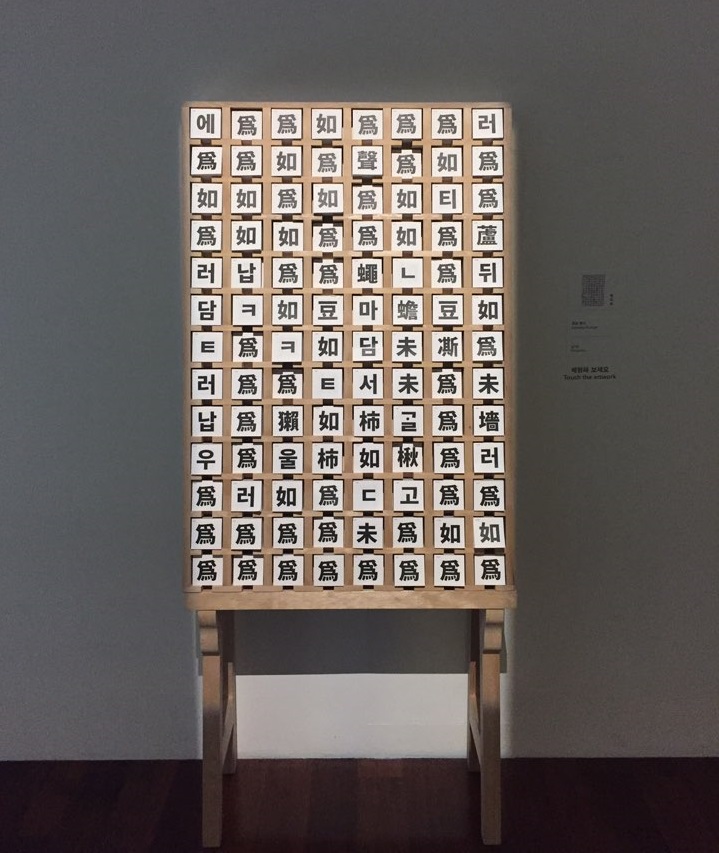

<편집 형식>, 김가든. 용자례에 쓰인 한글과 한자 총 428자를 한 페이지당 한 글자씩 책으로 만들었다. 학자들이 용자례의 단어 선택과 배치에 대해 했을 고민을 간접적으로나마 경험할 수 있을 것이다.

<너구리, 호랑이, 부엉이>, 최정은. 너구리, 호랑이, 부엉이를 이용해 족자 형태의 문자도를 제작했다. 너구리의 꼬리 모양처럼 ‘ㄹ’에서 부드럽게 올라가는 형태를 보여주고 싶었고, 부엉이는 글자의 삐침이 부엉이의 발톱처럼 느껴지도록 작품을 구성했다.

한편, 입체 디자인을 담당한 7팀의 디자이너는 현대에도 쓰이거나 현대에는 쓰이지 않는 다양한 한글이 생활 속 디자인에 녹아든 모습을 보여준다.

<한글+색 퍼즐>, 민병걸. 한글의 자음과 모음을 조합해 다양한 형태를 만들 수 있듯이, 색도 몇 가지를 조합하면 또 다른 색이 만들어진다. 이 작품은 한글과 색을 실마리 삼아 서로 겹쳐져 있는 한글을 풀어 가는 조형 놀이다.

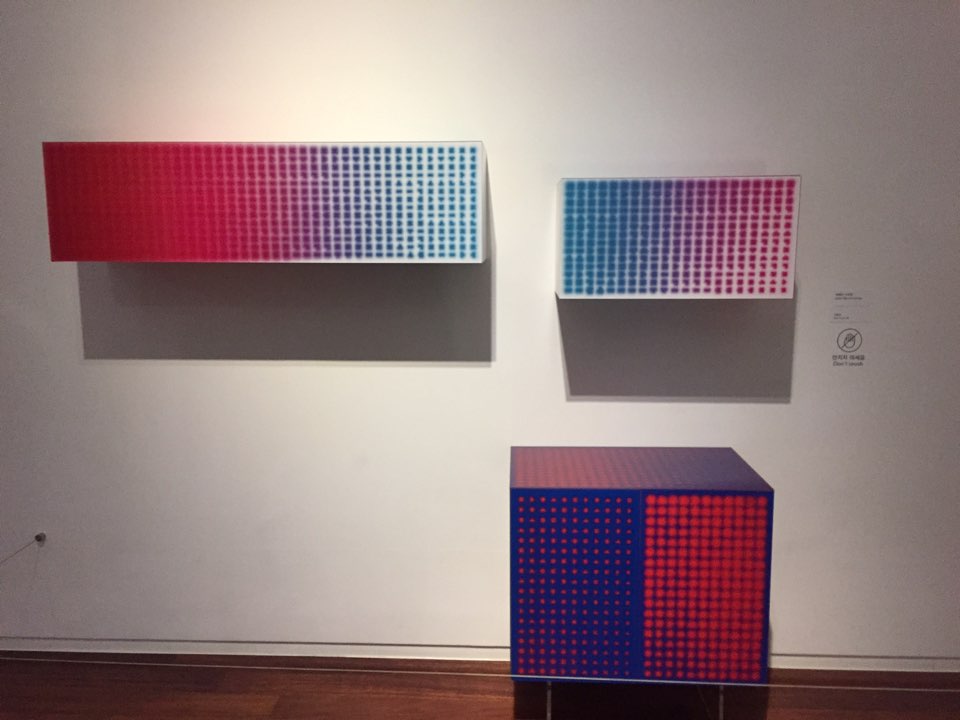

<색채어 시리즈>, 서현진. 한글의 특징 중 하나인 다양한 색채어를 표현하고자 했다. 렌티큘러의 특성을 이용해 한글에서 색채로의 변화 과정을 시각적으로 보여줬다.

<한글 블록>, 송봉규. 한글이 조형으로서 생활에 들어올 수 있는 가능성을 탐구하고 있다. 각각의 음절이나 자음, 모음에 따라 금속 혹은 나무의 소리에 맞는 것을 대입해서 한글을 물성화시키는 작업을 했다.

<장석장>, 하지훈. 전통 조선 목가구과 거기에 사용된 장석에 영감을 얻어 디자인했다. 한글의 창제 원리인 점, 선, 원은 장석이 가지고 있는 형상과 매우 유사하기 때문이다.

1443년 조선의 제4대 왕 세종은 누구나 쉽게 배워서 편히 쓸 수 있는 문자, 한글을 만들었다. 그럼에도 미처 익히지 못하는 백성이 있을까 걱정해 3년 후 <훈민정음>을 간행했다. 한글을 만든 사람, 만든 시기, 만든 원리 등이 기록돼 있는데, 전 세계 문자 가운데 창제에 관한 모든 기록이 책으로 남아 있는 것은 <훈민정음>이 유일하다.

<훈민정음>의 ‘정인지서문’에는 이렇게 쓰여 있다. “이 스물여덟 글자를 가지고도 전환이 무궁하다”. 실제로 자음 17개, 모음 11개로 이루어진 28개의 글자를 서로 합하면 10,000개 이상의 글자를 만들 수 있다. 그리고 최근엔 한글의 언어적인 내용뿐만 아니라, 한글 자체가 지닌 미적, 조형적 가치에 집중한 현대적 디자인 작업이 활발하다. 이번 전시에 선보인 작품 역시 억지로 한글을 그래픽, 영상, 가구 등에 끼워 맞춘 느낌이 아니라, 작품 그 자체로 아름답다는 느낌을 많이 받았다. 전 세계적으로 가장 과학적이라 평가 받아왔던 한글은, 아무래도 가장 심미적이고 조형적인 문자였나 보다. 한글과 디자인의 만남이 앞으로 더욱 기대되는 이유다.

‘훈민정음과 한글 디자인’ 전은 5월 28일까지이며, 관람료는 무료.

에디터_ 추은희(ehchu@jungle.co.kr)

사진제공_ 국립한글박물관