디자인 교재, 진짜가 나타났다!

작업실유령 | 2017-06-07

‘그래픽 디자이너, 카피라이터, 교육자, 아트 디렉터, 일러스트레이터, 영화감독 겸 엉터리 재즈 피아니스트’ 밥 길이 써낸 이 책은 여러모로 쓸모 있는 디자인 교재다. 길은 30여 년 동안 몇 가지 직업을 거치며 터득한 자신의 디자인 방법론을 관련 작품과 함께 단호하지만 격의 없이 소개한다. 책은 디자인 이전에, 표지에서부터 다짜고짜 이야기를 꺼낼 만큼 중요한 ‘문제’를 건드린다.

<이제껏 배운 그래픽 디자인 규칙은 다 잊어라. 이 책에 실린 것까지.>, 밥 길 지음, 민구홍 옮김, 작업실유령, 176쪽, 22,000원

문제가 형편없다면 문제 자체를 편집하라!

길은 주어진 일감을 ‘풀어야 할 문제’로, 디자인을 ‘문제를 푸는 과정’으로 여겼다. 그리고 길은 여기서 한 걸음 더 나아간다. 길은 연필을 들기 전에 문제를 이리저리 뜯어보고, 문제 어딘가에 있는 독특한 점을 찾아낸 다음 그 점이 드러나게끔 문제를 ‘편집했다.’ 디자인 기술을 구사하는 건 그 다음이었다. 그는 문제만 ‘제대로’ 편집한다면 답은, 다시 말해 디자인은 자연스레 나온다고 믿었다. 그리드를 몇 단으로 짜고, 타이포그래피를 어떻게 조정해야 하는지 등이 아니라, 오직 문제를 어떻게 편집했는지에 책 대부분을 할애한 까닭이다.

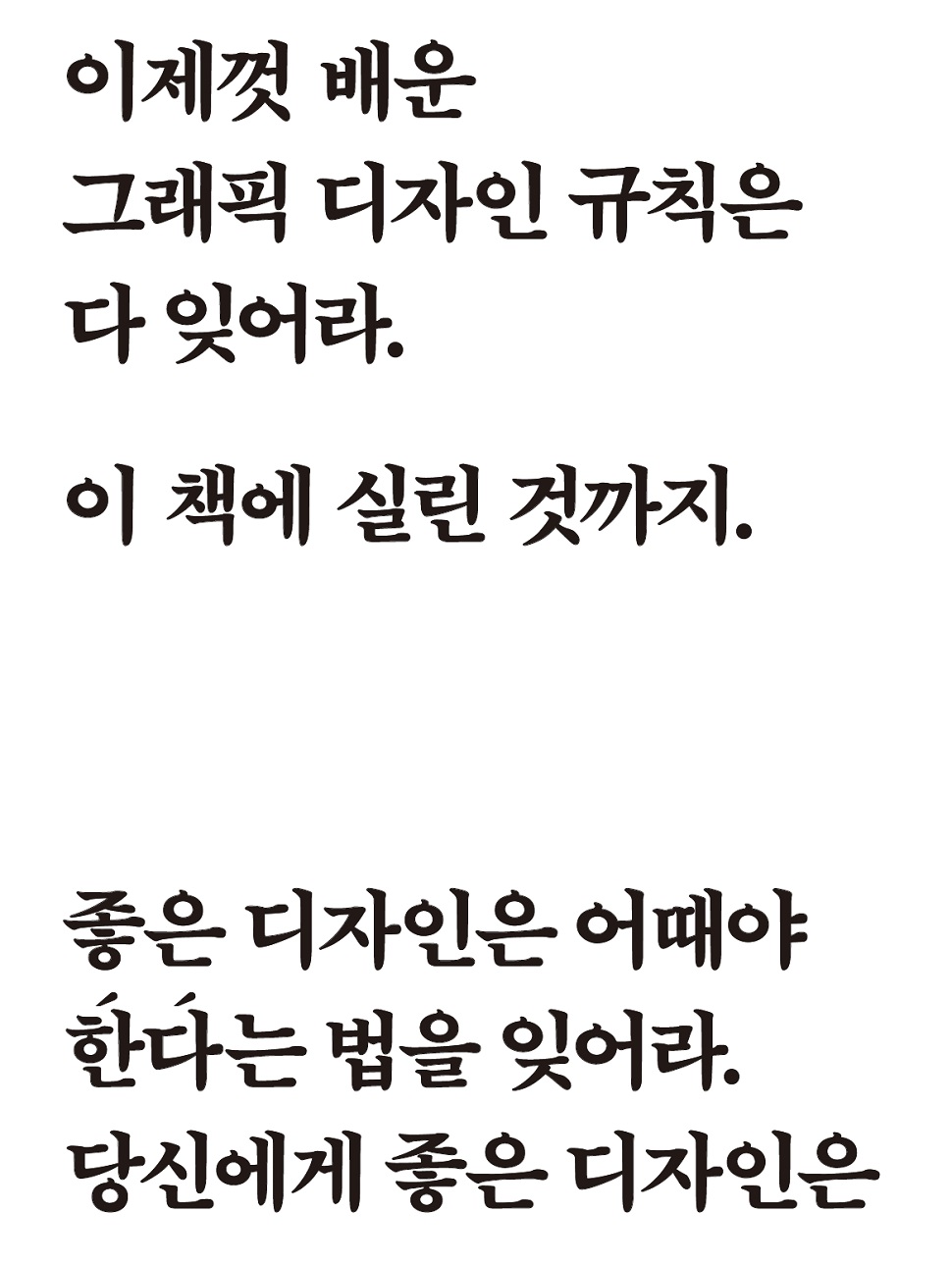

밥 길은 언제나 '문제를 편집했다'. 예를 들어 이 포스터의 경우에도, '어린이 초콜릿 포스터'라는 원래 문제를 '포스터에서 반은 초콜릿을 사주는 부모를, 나머지 반은 초콜릿 먹는 어린이를 대상으로 삼는다'라고 다시 규정했다.

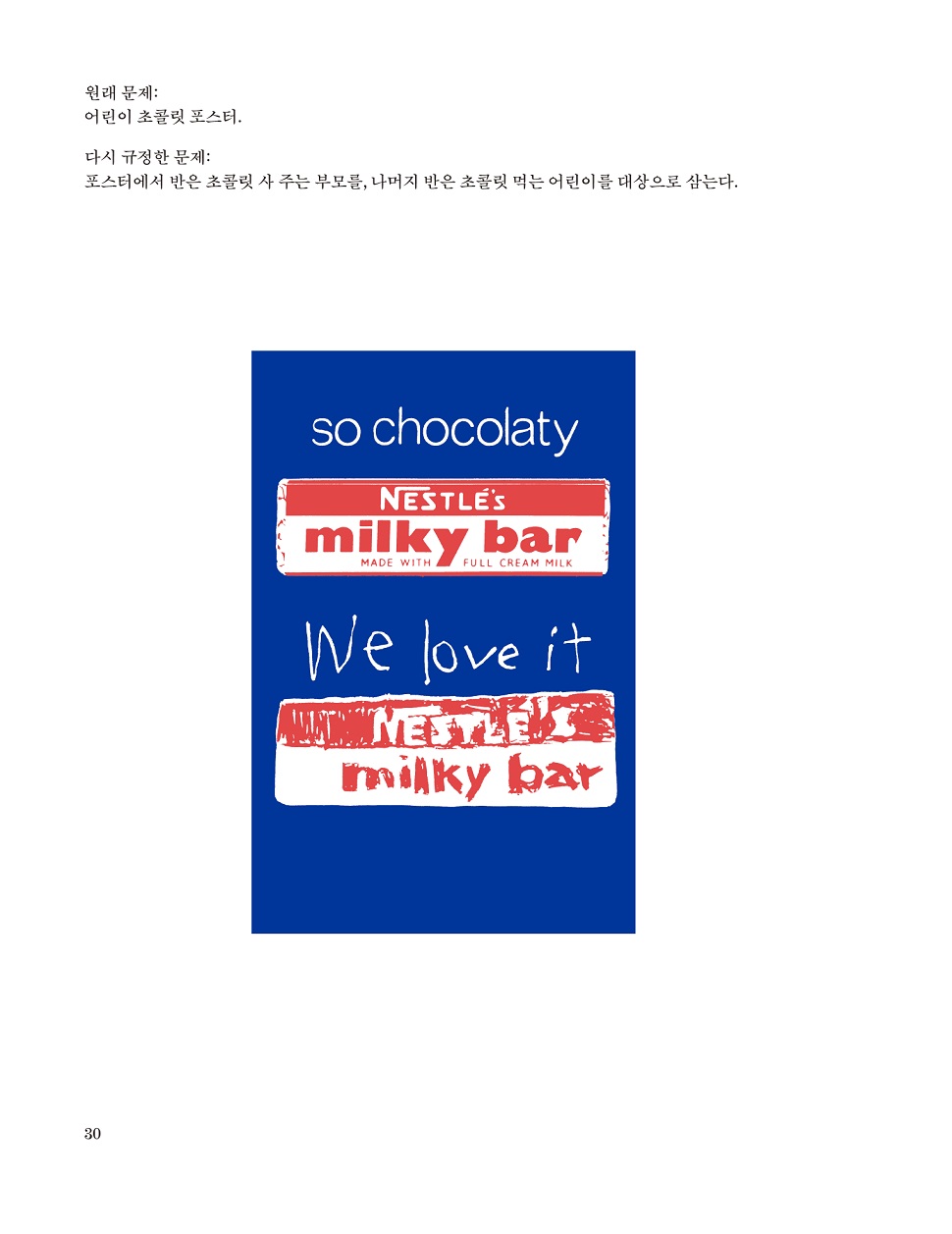

흔히 볼 수 있는 피아노 연주회 안내서 표지를 밥 길은 어떻게 다시 규정했을까?

무릎을 치게 하는 기발한 작품의 향연

‘이 책에 실린 것까지’ 잊으라며 스스로를 얄궂게 부정하는 제목에서 드러나듯, 책은 디자인 교재로만 쓸 수 있는 건 아니다. 한 분야에서 일가를 이룬 전문가가 30여 년에 걸쳐 제 손을 거친 작품을 주제에 맞춰 선별한 점에서 전기적 작품집으로 여겨도 무방하다. 그렇다고 길의 작품을 역사적 맥락에 따라 줄 세우는 건 무의미한 일이다. 길의 초기작과 최신작을 구분하는 유일한 방법은 제작 일자를 보는 것이다. 그의 작품에서 두드러지는 건 무릎을 치게 하는 기발함이나 시치미를 떼고 던지는 (때로는 고약한) 농담, 일요일 아침 같은 느긋함이다.

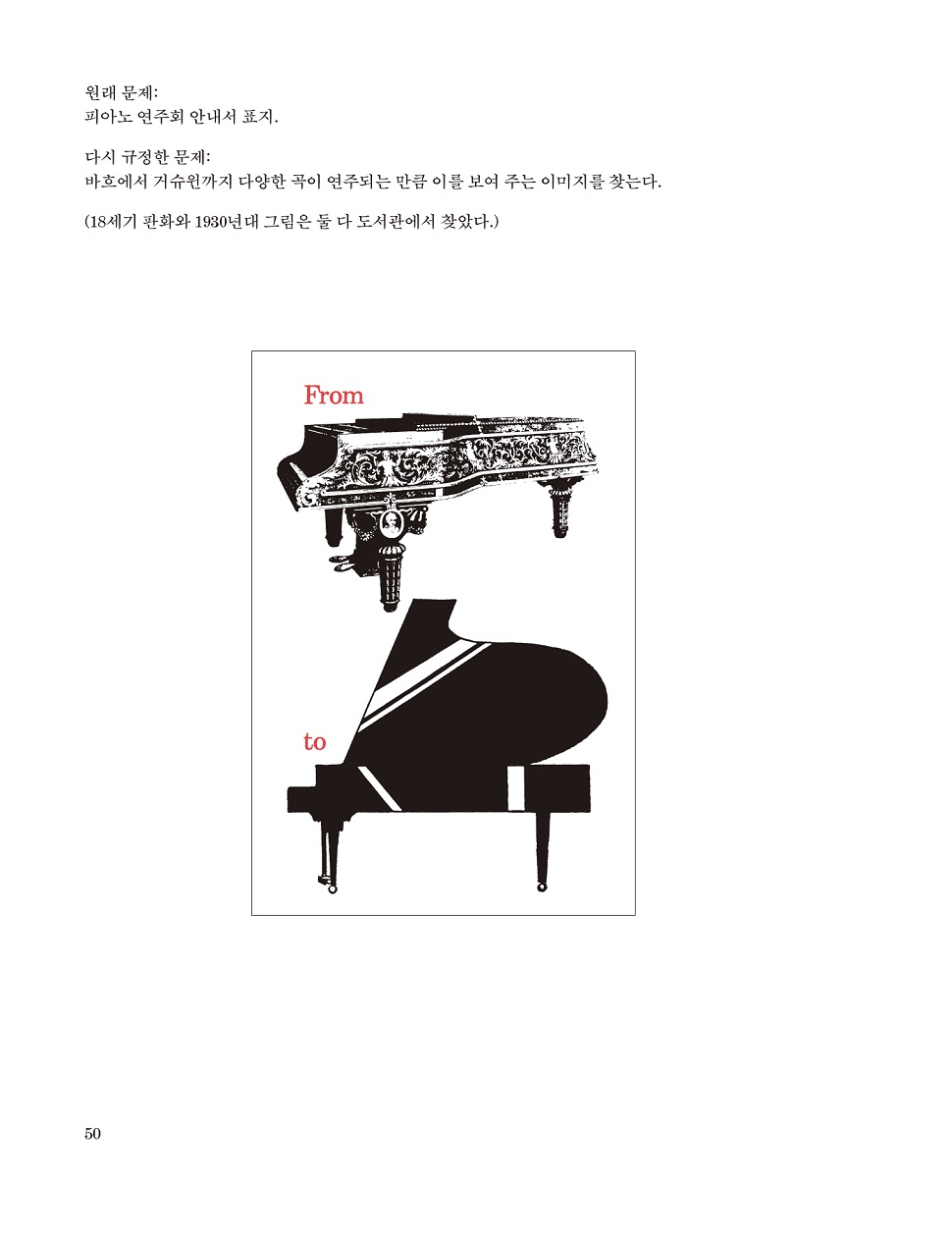

위의 작업물들도 원래의 문제를 밥 길이 다시 규정해 디자인했다. 그 결과, 무척이나 독창적인 그래픽이 탄생했다.

여전히 곱씹어볼 만한 디자인의 기본

오늘날 디자인 과정은 일찍이 길이 주로 활동한 시대와 달리 컴퓨터와 전문 소프트웨어 몇 개만으로 해결할 수 있을 만큼 간소화됐다. 기술의 발전과 대중화는 디자인 교육에도 영향을 미쳤고, 디자인 학교를 다니지 않은 사람이라도 구글을 과외 선생 삼아 어렵지 않게 디자인 기술을 배울 수 있게 됐다. 그럼에도 소프트웨어 매뉴얼이나 구글에서는 좀처럼 찾기 어려운 ‘의사소통’이라는 디자인의 기본을 다룬다는 점에서 책이 설파하는 교훈은 여전히 곱씹어볼 만하다.

P.S. 그나저나 우리는 밥 길의 제안처럼 책에 실린 규칙을 따르지 말아야 할까? 아니면 그마저도 또 다른 규칙으로 거부해 규칙을 하나하나 따라보는 것이 맞을까? 뭐 오래 고민할 거 있나, 그냥 당신이 하고 싶은 대로 하면 되지!

에디터_ 추은희(ehchu@jungle.co.kr)

자료제공_ 작업실유령