버려진 것에 감성 입히기, 패브리커

패브리커 | 2015-11-06

세상에 나서 제 역할을 해보지도 못하고 버려지는 것들이 수 없다. 지금도 끊임없이 생산되고 있는 엄청난 양의 원단은 옷이나 담요 등, 천으로 된 수많은 제품들을 만드는데 사용되고 또 파기된다. 패턴을 뜨고 남는 자투리 부분은 ‘재화’의 측면에서는 유용성이 없어 가차 없이 버려진다. 고은 때깔 입은지 얼마나 됐다고 염료 냄새도 채 가시기 전에 버려지는 이 조각들이 참 딱하다. 이러한 사정을 그냥 넘기지 않은 이들이 있다. ‘패브릭을 다루는 사람’이라는 의미를 지닌 패브리커(Fabrikr). 김동규, 김성조로 이루어진 패브리커(Fabrikr)의 이야기는 버려진 패브릭에서 시작된다.

에디터 | 최유진(yjchoi@jungle.co.kr)

사진 | 최유진, 패브리커 제공 www.fabrikr.com

이 남자들 감성, 참 부드럽다. 부드러운 물성의 섬유를 닮아서일까. 많은 패션지에서 스타일 좋은 디자이너로 소개된 데다 지드래곤과의 컬래버레이션을 비롯한 작업들 또한 알려질 만큼 알려진지라 까칠할거라 예상했지만 틀렸다.

대학에서 섬유를 전공한 이들은 ‘디자이너였’다. 그런데 이들은 졸업 후 섬유를 디자인하지 않았다. 대신 버려진 섬유를 이용해 작업을 했다. 천을 소재로 사용하지만 천을 다른 시각으로 바라보고 해석하고 싶었다. 천뿐 아니라 다른 모든 것들을 바라볼 때도 새로운 시각을 갖고 싶었다. ‘패브리커’라는 이름은 그렇게 지어졌다.

이들은 패브리커로 7년을 함께했고 대학에서 함께한 시간까지 합치면 근 10년을 붙어있었다. 하지만 신기할 만큼 다툰 일은 단 한 번도 없었다고 한다. 모든 프로젝트는 둘의 이름 ‘패브리커’라는 브랜드로 보이는 것이기 때문에 가장 효과적으로 의미가 전달될 수 있는 방법 찾기에만 집중했기 때문이다.

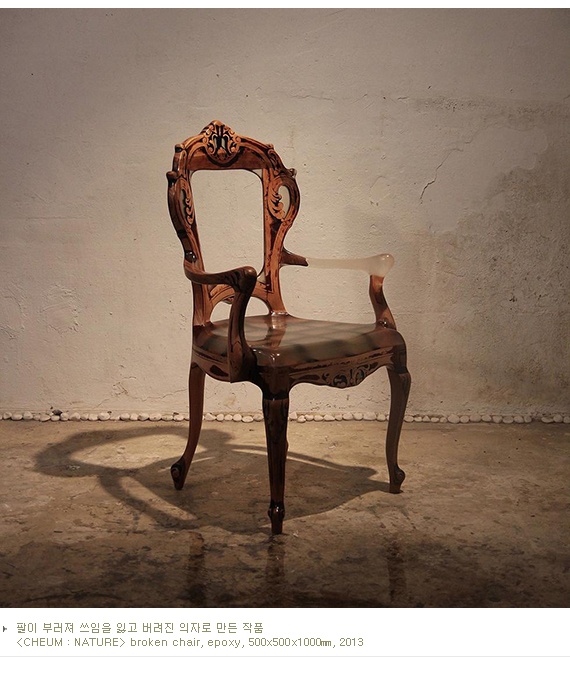

이들은 애초에 ‘업사이클링 가구 디자이너’로 세상에 알려졌다. 버려진 섬유와 가구를 이용해 새롭게 가구를 만들어내고 새 생명을 주는 디자이너로 말이다. 하지만 이들은 자신들의 키워드를 ‘공감’으로 꼽는다. 버려지는 가치들이 모여 다양한 색을 갖게 되고 세상에 하나뿐인 오브제로 탄생할 때, 그 감성은 누구나 이해할 수 있는 것이라고. 소외됐던 것이 관심을 받게 되고 그만의 이야기와 가치를 갖게 되는 것이 자신들의 업사이클링이라고 말한다. 우리가 그동안 보아온 업사이클링이 재활용에 초점을 둔 환경적인 측면의 것이었다면 이들의 작업은 가치와 이야기에 집중하는, 공감적인 업사이클링이다. 그들은 자신들의 작업에 대해 가구를 만드는 것이 아니라 머릿속의 생각과 메시지를 가구를 통해 표현하는 것이라 말한다. 버려진 것을 주워 가치를 ‘부여’한다기보다 자신들이 하고 싶었던 이야기가 그들에 있었던 거라고.

이들의 작업을 위해 ‘선택’되는 가구들에 딱히 기준이 있는 것은 아니다. 그저 마주했을 때 떠오르는 영감이 다다. 제 아무리 귀한 가구라 해도, 제 아무리 태가 난다해도 연관성이 없으면 선택하지 않는다. 직접 집에서 사용하던 가구를 이들에게 보내주는 사람들도 있었다. 사용자의 이야기를 담고 있는 오래된 가구인데 버리기는 아깝고 팔기도 싫어서 기증을 했고 마침 이들의 이야기와 잘 맞아 새 작품으로 탄생했다.

이들의 작업은 가구에만 머물지 않았다. 가구작업을 하면서 설치미술로 그 형식이 확장됐고 그러면서 건축, 공간이라는 개념으로 스펙트럼이 넓어졌다. 순수예술에 가까운 공간 설치작업들을 보여준 이들은 ‘공간 업사이클링’으로도 주목받았다. 목욕탕 프로젝트 ‘BATH HOUSE’는 젠틀몬스터의 네 번째 쇼룸. 공간에 대한 개념을 발전시키는 연구과정에서 역사적으로 가치 있는 공간을 생각하게 된 이들은 ‘since 1969’이라는 긴 역사를 지닌, 가장 오래된 근대식 목욕탕인 ‘중앙탕’을 찾았다. 건물주를 만나 목욕탕의 분위기를 살려서 쇼룸을 꾸미고 사람들에게 우리의 목욕탕이 지닌 한국의 역사적인 가치를 전달하겠다고 했다. ‘목욕탕’이라는 분명한 목적성에서 시작된 이 프로젝트는 그 어떤 공간 프로젝트보다 매력적으로 다가왔다.

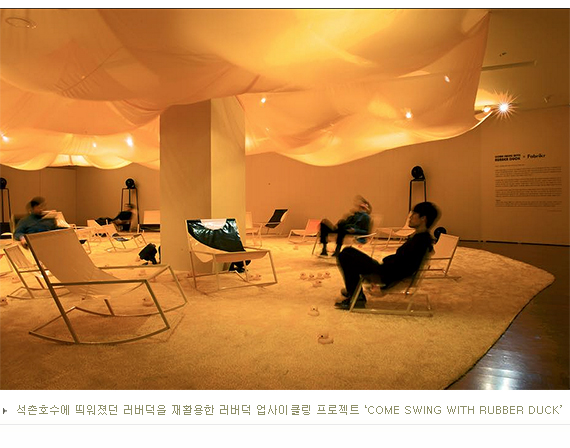

'러버덕 의자'를 제외하고 이들이 만든 가구는 전시를 통해 대부분 판매가 이루어졌다. 석촌호수를 떠다녔던 러버덕의 난감한 폐기처분을 명쾌하고 발랄하게 해결한 이들의 러버덕 업사이클링 프로젝트는 석촌호수 때의 러버덕 만큼이나 뜨거운 관심과 사랑을 받기에 충분했다. 거대한 고무오리를 활용해 만든 흔들의자는 구입을 원하는 사람들이 많았지만 애초에 판매하지 않기로 하고 제작했기 때문에 이들 작업실에 남아 있다. 이들의 가구가 탐나 ‘물건’으로서의 가구제작에 대해 물으니 주저 없이 고개를 젓는다. 일일이 하나하나 손으로 작업할 수밖에 없는 공정으로 인해 양산과는 거리가 멀다고. 앞으로도 이들의 가구는 이야기를 담아내는 수단으로 모습을 보이게 될 것이다.

어느 장르나 작업이라는 것은 웬만한 근성을 지니지 않고서야 오랫동안 유지하기가 쉽지 않다. 그런데 영리를 목적으로 하지 않는 두 명의 멤버가 7년이라는 시간동안 그룹을 이끌어 온 비결은 무얼까. 이들도 처음엔 무명작가 누구나가 그렇듯이 ‘배고픈’시간을 보냈다. 돈을 벌지 못해서 쓰지 않았고 작업비용을 마련하기 위해 아르바이트를 하거나 지원프로젝트에 참여했다. 꾸준히 2~3년간 작업을 하다 보니 ‘패브리커’라는 이름이 조금씩 알려지기 시작했고 그때부턴 점차 큰 프로젝트에 참여하게 되면서 자체적으로 그룹을 유지할 수 있는 기반이 만들어지게 됐다고 한다.

패브리커는 현재 공간을 다루는 작업을 주로 하고 있지만 지속적으로 오브제 작업을 이어나갈 예정이다. 적어도 일 년에 한 점 이상의 가구작업은 발표하고자 한다. 오브제 작업과 공간 작업이 서로에게 영향을 주면서 두 작업 모두를 발전시켜주기 때문이다.

이들은 현재 폐스키를 활용한 프로젝트를 선보이고 있다. 하나의 모듈이 합쳐지면서 가구가 되고 공간이 되는 ‘Diffusion’이라는 프로젝트다. 겨울을 대표하는 레저인 스키, 버려진 스키를 이용해 ‘메리’한 겨울 분위기를 연출한다. 버려진 스키는 나무와 하나 되고 이 모듈이 결합되어 만들어내는 또 하나의 새로운 풍경은 롯데갤러리 영등포점에 이어 일산, 부산 롯데갤러리를 거쳐 대명리조트에 설치된다. 각각의 모듈들은 전시 철수 후 몇 가지 과정을 거쳐 가구가 되며 테이블의 판매 수익금은 대명리조트가 후원하는 어린이들에게 전달될 예정이다.

버려지는 것을 다시 생각하고 그 감성에 공감하는 패브리커. 수줍은듯 멋쩍은 웃음으로 스스로 ‘편한 사람들’이라고 말하는 그들의 마음이 진정 너그럽게 느껴진다.

살아가면서 문득 ‘루저’라는 느낌이 들 때 그들의 작업은 경쾌하게 삶에 생기를 불어 넣어줄 것 같다. 직물 견본 스와치(swatch)가 주는 생각지 못한 시각적, 촉각적인 즐거움처럼.